Заживление ран различных областей и органов , сходных по общим признакам, протекает по общим закономерностям, но морфологическая их характеристика варьирует в зависимости от характера повреждения, размеров дефекта, наличия инфекции и т. д.

Согласно давно укоренившимся представлениям, заживление ран осуществляется двояким путем: по типу первичного и по типу вторичного натяжения. И тот, и другой приводят к замещению дефекта молодой соединительной тканью, которая в дальнейшем приобретает характер рубцовой, и тем не менее, оба эти процесса не только количественно, но и качественно отличаются друг от друга (И. В. Давыдовский, 1959). Каждому из них предшествует различное состояние ткани, особенно в отношении характера воспаления, всегда сопутствующего раневому процессу; они имеют различную протяженность во времени, а возникающая в этот период молодая соединительная ткань имеет функциональные и структурные отличия. Не всякая молодая соединительная ткань является грануляционной; последняя характеризует лишь вторичное натяжение и не типична для первичного натяжения ран.

Первичное натяжение представляет собой процесс организации (то есть замещения соединительной тканью) содержимого раневого канала (сгустков крови, отчасти некротических масс, не подвергшихся распаду - И. Е. Есипова, 1964).

Состояние тканей, предшествующее первичному натяжению , можно охарактеризовать как серозное воспаление или травматический отек, сопровождающие в той или иной мере каждое ранение. Отек стенок раневого канала или дефекта приводит к их сближению и отчасти к вытеснению инородных тел, то есть к механическому очищению раны. Тем не менее в последней всегда есть свободные массы свернувшейся крови, а следовательно, фибрина, представляющего питательную среду для развития клеточных элементов мезенхимы. Пролиферация последних начинается уже в самом начале раневого процесса, то есть совпадает во времени с развитием раневого воспаления.

Раневое воспаление представляет собой первый этап раневого процесса. К его морфологическим проявлениям относятся расширение сосудистой сети в окружности раны, явления экссудации и отека краев раневого дефекта, лейкоцитарная инфильтрация. Активное расширение артериол наступает очень быстро, почти моментально, и чем ближе к краю раны, тем сильнее оно бывает выражено. Венулы также расширяются в раннем периоде. Капилляры реагируют несколько позднее (F. Marchand, 1901).

Вслед за гиперемией начинается экссудация серозной жидкости , которая пропитывает края дефекта и проникает в рану. На раневой поверхности экссудат смешивается с кровью и лимфой, излившимися при ранении, и с отторгнутыми частицами тканей. Вскоре он свертывается. Так образуется струп.

Лейкоцитарная инфильтрация начинается через 2-3 ч после ранения. Сначала в мелких сосудах и капиллярах наблюдаются лейкоциты, расположенные пристеночно. Затем они активно проникают через капиллярную стенку. Раньше других и в большем количестве эмигрируют полиморфноядериые нейтрофильные лейкоциты. Одновременно с эмиграцией полинуклеаров в краях раны скапливаются моноциты, полибластЫ, лимфоидные элементы тканевого происхождения; далее клеточные элементы дифференцируются в сторону макрофагов, поглощающих продукты распада, и фибробластов.

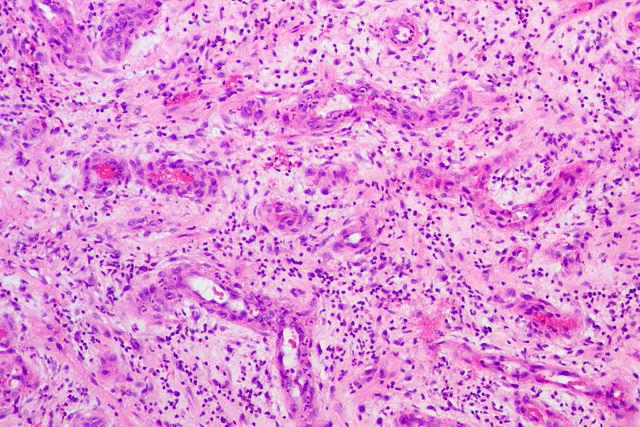

В течение 1-2-х суток среди волокон фибрина, склеивающего рану, появляются тяжи из фибробластов и щели, обусловленные ссыханием фибрина, которые в дальнейшем выстилаются эндотелием, пролиферирующим из перерезанных, травмированных сосудов (И. К. Есипова, 1964). В образовании таких сосудов, а также в самом процессе прорастания фибробластами много общего с реканализацией и организацией тромбов.

По мере прорастания фибринозных масс фибробластами , фиксирующими края раны вместо фибринозной склейки, последние (фибробласты) постепенно вытесняются коллагеновыми и аргирофильными волокнами, которых значительно больше, чем клеточных элементов, уже в ранний период заживления раны. Этим и отличается содержимое раны, заживающей первичным натяжением, от грануляций, для которых характерно длительное преобладание клеток над парапластическим веществом.

К концу 5-7-х суток заканчивается фагоцитоз и рассасывание погибших тканевых элементов, раневая щель оказывается заполненной молодой соединительной тканью. В этот же срок начинается регенерация нервных волокон. Эпителизация раны совершается быстро, так как раны, склеенные фибрином и фибробластами, уменьшают дефект, условия для эпителизации являются благоприятными.

При заживлении раны первичным натяжением и заживлении под струпом, которое принципиально мало отличается от заживления первичным натяжением, все процессы репаративной регенерации совершаются в глубине раны, то есть ниже уровня ее краев, что также отличает первичное натяжение от заживления вторичным натяжением.

Одной из фаз заживления поврежденной ткани является грануляция раны. Под раной подразумевается нарушение целостности кожи, мышц, костей или внутренних органов. По типу сложности раны различаются в зависимости от степени повреждения. На этом основании доктор делает прогноз, назначает лечение. Огромную роль в процессе выздоровления играет грануляционная ткань, которая образуется при заживлении ран. Каким образом она образуется, что собой представляет? Разберемся более подробно.

Как выглядит грануляционная ткань

Грануляционной тканью называют молодую соединительную ткань. Она развивается во время заживления раны, язвы, при инкапсуляции инородного тела.

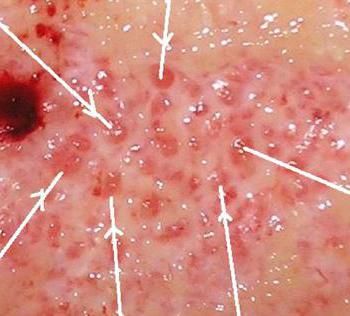

Здоровая, нормальная грануляционная ткань имеет розово-красный цвет, зернистую структуру и плотную консистенцию. Отделяется из нее в небольших количествах мутный серовато-белый гнойный экссудат.

Возникает такая ткань на границах между мертвой и живой, после ранения на 3-4-е сутки. Состоит грануляционная ткань из множества гранул, которые тесно прижаты друг к другу. В их состав входят: амфорные вещества, петлевидные сосудистые капилляры, гистиоциты, фибробласты, полибласты, лимфоциты, многоядерные блуждающие клетки, аргирофильные волокна и сегментоядерные лейкоциты, коллагеновые волокна.

Образование грануляционной ткани

Уже через двое суток на свободных от кровяных сгустков и некротизированной ткани участках можно заметить розово-красные узелки - величиной с просяное зерно гранулы. На третий день количество гранул значительно возрастает и уже на 4-5-е сутки поверхность раны покрывает молодая грануляционная ткань. Хорошо этот процесс заметен на резаной ране.

Здоровые крепкие грануляции розовато-красного цвета, они не кровоточат, имеют равномерный зернистый вид, очень плотную консистенцию, выделяют небольшое количество гнойного мутного экссудата. В нем содержится большое количество погибших клеточных элементов местной ткани, гнойные тельца, примеси эритроцитов, сегментоядерные лейкоциты, та или иная микрофлора с продуктами собственной жизнедеятельности. В данный экссудат происходит эмиграция клеток ретикулоэндотелиальной системы, белых кровяных телец, сюда же врастают сосудистые капилляры и фибробласты.

По причине того что в зияющей ране новообразованным капиллярам невозможно соединиться с капиллярами противоположной стороны раны, они, загибаясь, образуют петли. Каждая из таких петель является каркасом для вышеуказанных клеток. Из них формируется каждая новая гранула. Ежедневно рана заполняется все новыми гранулами, так происходит полное стягивание всей полости.

Слои

Слои грануляционной ткани разделяются:

- на поверхностный лейкоцитарно-некротический;

- слой самой грануляционной ткани;

- фиброзный глубокий слой.

Со временем рост капилляров и клеток идет на убыль, возрастает количество волокон. Грануляционная ткань начинает превращаться сначала в волокнистую, а далее в рубцовую.

Главная роль грануляционной ткани - барьерные функции, она препятствует попаданию в рану микробов, токсинов, продуктов распада. Она угнетает жизнедеятельность микробов, разжижает токсины, связывает их, помогает отторгать некротизированные ткани. Грануляции заполняют полость дефекта, раны, создается тканевый рубец.

Заживление раны

Грануляции всегда образуются на границах между живой и омертвевшей тканью. Быстрее они формируются, когда в поврежденной ткани хорошее кровообращение. Бывают случаи, когда грануляции образуются в разные сроки, неравномерно развиваются. Зависит это от количества в ткани мертвых клеток и сроков их отторжения. Чем быстрее происходит грануляция, тем скорее заживление ран. После очищения раны от мертвых тканей и воспалительного экссудата становится хорошо заметен грануляционный слой. Иногда в медицинской практике требуется удаление грануляционной ткани, чаще всего это применяется в стоматологии при гингивотомии (разрезе десны).

Если отсутствуют какие-либо причины, препятствующие заживлению, грануляционной тканью заполняется вся полость раны. Когда грануляции достигают уровня кожи, они начинают уменьшаться в объемах, становятся немного бледнее, затем покрываются кожным эпителием, он разрастается от периферии к центру повреждения.

Заживление первичным и вторичным натяжением

Заживление ран может происходить первичным или вторичным натяжением, в зависимости от их характера.

Для первичного натяжения характерно сокращение краев раны благодаря соединительнотканной организации грануляции. Она прочно соединяет края раны. После первичного натяжения рубец остается почти незаметным, гладким. Такое натяжение способно затянуть края раны небольшой, если противоположные стороны находятся на расстоянии не более одного сантиметра.

Вторичное натяжение характерно для заживления ран больших, где имеется множество нежизнеспособных тканей. Значительные дефекты или все гнойные раны проходят путь заживления вторичным натяжением. Отличаясь от первичного вида, вторичное натяжение имеет полость, которую и заполняет грануляционная ткань. Рубец после вторичного натяжения имеет бледно-красный цвет, немного выдается за поверхность кожи. По мере того как в нем постепенно загустевают сосуды, развивается волокнистая и рубцовая ткань, происходит ороговение кожного эпителия, рубец начинает бледнеть, становится плотнее и уже. Иногда развивается гипертрофия рубца - это когда образуется избыточное количество рубцовой ткани.

Заживление под струпом

Третий вид заживления раны самый простой - рана заживает под струпом. Это характерно для незначительных ран, повреждений кожного покрова (ссадины, царапины, потертости, ожоги 1-й, 2-й степени). Струп (корка) на поверхности раны образуется из крови, которая там свернулась, лимфы. Роль струпа - защитный барьер, который ограждает рану от проникновения инфекций, под этим щитом происходит регенерация кожи. Если процесс идет нормально, не попала никакая инфекция, после заживления корка отходит без следа. На коже не остается никаких признаков, что когда-то здесь присутствовала рана.

Патологии грануляции

Если раневой процесс нарушен, могут образовываться патологические грануляции. Возможен недостаточный или избыточный рост грануляционной ткани, распад грануляций, преждевременный склероз. Во всех этих случаях, а также если грануляционная ткань кровоточит, потребуется специальное лечение.

Развитие грануляций и процессы эпителизации угасают, если есть такие неблагоприятные факторы, как ухудшение кровоснабжения, декомпенсация каких-либо систем и органов, оксигенации, повторный гнойный процесс. В этих случаях развиваются патологии грануляции.

Клиника при этом такова: отсутствует сокращение раны, меняется внешний вид грануляционной ткани. Рана выглядит бледной, тусклой, теряет тургор, становится синюшной, покрывается налетом гноя и фибрина.

Патологическими считаются и бугристые грануляции, когда они выступают за края раны, - гипергрануляции (гипертрофические). Нависая над краями раны, они препятствуют процессу эпителизации. В этих случаях их прижигают концентрированными растворами перманганата калия или нитрата серебра. Рану продолжают лечить, стимулируя эпителизацию.

Значение грануляционной ткани

Итак, подводя итоги, выделим основные роли, которые играет грануляционная ткань:

- Замещение дефектов ран. Грануляции - пластический материал, который заполняет рану.

- Защита раны от попадания инородных тел, проникновения организмов, токсинов. Достигается это благодаря большому количеству лейкоцитов, макрофагов, а также плотной структуре.

- Отторжение и секвестрация некротических тканей. Способствует процессу наличие макрофагов, лейкоцитов, а также протеолитические ферменты, которые выделяют клеточные элементы.

- При нормальном ходе заживления одновременно с грануляцией начинается эпителизация. Грануляционная ткань трансформируется в грубоволокнистую ткань, далее образуется рубец.

Первичное заживление раны (per primam intentionem)

Предпосылки для заживления раны тем более благоприятны, чем меньше ткани повреждено. Лучше всего перспективы заживления при гладких, плотно прилегающих друг к другу раневых поверхностях резаной раны в части тела, богатой кровеносными сосудами, без заметной потери тканей и без попадания инородных тел. В подобных случаях при отсутствии инфекции имеет место первичное заживление раны (per primam intentionem).

Первичное заживление обычно имеет место при разрезах, произведенных в ходе хирургических операций или при случайных порезах острыми предметами. При других травматических воздействиях (например, рваных или лопнувших ранах) с ограниченным разрушением тканей с помощью хирургической очистки раны иногда удается создать предпосылки для первичного заживления раны.

Раны, способные к первичному заживлению, закрываются с помощью шва со скобками или швов-полосок для ран. В ходе свертывания крови фибрин обеспечивает временное непрочное склеивание краев раны, в то время как воспалительная (экссудативная) фаза протекает почти незаметно. Эстафету принимают репаративные процессы, которые характеризуются миграцией фибробластов, формированием основного вещества и образованием коллагеновых волокон. Многочисленные прорастающие капилляры питают молодую соединительную ткань и восстанавливают сообщение с системой кровообращения. Две раневые поверхности прочно соединяются друг с другом примерно через 8 дней. Окончательного уровня прочности на разрыв ткань в области раны достигает, однако, только через несколько недель. Результатом первичного заживления является узкий рубец в виде линии, который вначале из-за обилия сосудов имеет красный цвет, а затем по мере уменьшения числа сосудов становится светлее и, наконец, белее, чем окружающие его области нормальной кожи.

1) Первичное заживление раны при неинфицированных, плотно прилегающих друг к другу раневых поверхностях.

2) Задержанное первичное заживление при ранах с опасностью инфицирования.

3) Вторичное заживление раны с заполнением дефекта грануляционной тканью, которая в ходе заживления превращается в рубцовую ткань.

4) Регенеративное или эпителиальное заживление повреждений, которые затрагивают исключительно эпидермис.

Задержанное первичное заживление

Задержанное первичное заживление имеет место тогда, когда в связи с характером раны надо считаться с возможностью ее инфицирования и края раны нельзя закрывать сразу Для наблюдения развития инфекции раневая щель тампонируется и поддерживается открытой. Если инфекция не развивается, примерно между 4-м и 7-м днями рану можно закрыть, после чего она заживает per primam intentionem. Если появляется инфекция, рана квалифицируется как вторично заживающая и производится открытая терапия раны.

Вторичное заживление раны (per secundam intentionem)

Вторичное заживление раны имеет место во всех тех случаях, когда должны быть заполнены тканевые дефекты или когда развивается гнойная инфекция, препятствующая прямому соединению краев раны. Раневые поверхности в данном случае не прилегают друг к другу, между ними имеется более или менее широкая щель. Для закрытия раны должна возникнуть грануляционная ткань, развитие которой уже было описано. Таким образом, в этом случае работа, которую должен произвести организм, больше, чем в случае первичного заживления, да и вообще формирование грануляционной ткани более подвержено нарушениям под действием эндогенных и экзогенных влияний.

Регенеративное заживление

Регенерация означает полноценное замещение погибших клеток и тканей и возможна только при наличии клеток, сохраняющих способность к митозу в течение всей своей жизни. К таким клеткам относятся клетки базального слоя эпидермиса. Поэтому регенерат после ранения практически не отличается от исходного эпидермиса. Процессы заживления соответствуют фазе повторной эпителизации при заживлении раны.

Хроническое течение заживления

Хроническая рана по своей сути представляет собой вторично заживающую рану, которая должна быть закрыта за счет образования новой ткани. Если этот процесс занимает более 8 недель, рана квалифицируется как хроническая. Поэтому переход от острой раны к хронической ране может произойти на любой из фаз заживления. Однако большей частью хронические раны развиваются на почве далеко зашедших разрушений тканей, связанных с сосудистыми заболеваниями различного происхождения, такими как сахарный диабет, локальные пролежни, лучевые поражения или опухоли.